Nel 1956 la rivista socialista Mondo Operaio pubblicò una serie di articoli di Lelio Basso dedicati all’analisi delle tare strutturali e di lungo periodo della democrazia italiana. Lo storico esponente della sinistra socialista denunciava il carattere predatorio del nostro capitalismo; la considerazione, da parte delle classi dominanti italiane, dello Stato come strumento di spartizione dei propri interessi di parte; la necessità di avvalersi di un partito unico di governo da parte di una ristretta oligarchia, con gli strumenti della coercizione e del trasformismo.

I procedimenti che hanno portato alla nascita del governo Draghi ci sembrano richiamare molto da vicino i problemi inerenti la nostra democrazia così come denunciati allora da Basso.

Di seguito pubblichiamo il terzo ed ultimo articolo. Per leggere i primi due clicca qui e qui

Abbiamo visto nell’articolo precedente come la borghesia italiana si sia trovata, al termine del processo unitario, alla testa di un grande stato, senza avere né i mezzi né lo spirito di una moderna classe capitalistica e perciò senza la capacità di dirigerlo sulla via di un moderno sviluppo economico-politico.

La Destra rappresentava ancora Il governo dei notabili, nella maggior parte grandi e medi proprietari terrieri del Nord e in parte del Centro, convinti che la proprietà fosse il segno distintivo di una superiorità sociale da cui derivava il diritto a governare l’intiera nazione. L’avvento della Sinistra rappresentò un’estensione della piattaforma di governo, a cui ebbero accesso tanto i ceti dirigenti del Mezzogiorno quanto i nuovi strati borghesi del Nord, fra cui soprattutto i banchieri e i grandi speculatori i quali volevano che la conquistata libertà si estrinsecasse in una maggior libertà per essi di fare i propri affari e di arricchirsi e rivendicavano tal fine una maggiore e più diretta influenza sul potere statale. Depretis e il trasformismo furono l’espressione politica di questo mutamento: con essi cominciò appunto a delinearsi la figura classica dello Stato italiano, che abbiamo definito come un sindacato o un consorzio di privilegiati.

Data infatti la scarsità di capitali in rapporto alla popolazione dello Stato e agli investimenti che sarebbero stati necessari per ammodernarlo, data la sproporzione fra le esigenze della finanza moderna e le risorse del paese, dati i timori che cagionava lo sviluppo industriale per la “questione sociale” che ne sarebbe derivata e a cui non sarebbe stato possibile ovviare a breve scadenza, ne conseguiva che – anziché impegnarsi a fondo in un processo di sviluppo economico che avrebbe richiesto mezzi, energie e capacità di iniziativa e di rischio che facevan difetto ai capitalisti italiani – i gruppi dirigenti preferirono darsi a un’economia di speculazione e in certa misura di rapina condotta assicurandosi i favori dello stato.

Speculazioni bancarie, edilizie e ferroviarie; forniture ed appalti statali sia in materia di lavori pubblici che di riarmo (l’incidenza delle spese militari sul bilancio complessivo dello stato abbiamo già rilevato nel precedente articolo); sovvenzioni e protezioni di ogni genere furono le risorse di una classe capitalistica che non poteva o non voleva – per mancanza di mezzi o di mercati, per assenza di spirito capitalistico o per timore di agitazioni operaie, per arretratezza delle condizioni generali o della propria mentalità, oppure per tutte queste ragioni assieme – assolvere ai propri compiti storici, che restava una classe dominante senza diventare una vera classe dirigente la quale ha il compito appunto di portare avanti l’intiera collettività nazionale.

La lotta politica in Italia fu perciò caratterizzata dallo sforzo di nuovi gruppi sociali per assidersi al banchetto e per spartirsi i favori dello stato: dopo i banchieri gli industriali, dopo gli industriali il ceto medio. Mancò sostanzialmente quel che è il fondamento di una vita democratica: il conflitto di partiti e di idee, la partecipazione alla lotta delle grandi masse, l’alternarsi al governo di gruppi sociali e di movimenti politici contrapposti. Il trasformismo di Depretis, quel ch’egli designò come “feconda trasformazione dei partiti”, rappresentò precisamente il compromesso e la fusione del vecchio strato privilegiato dei notabili della Destra con i nuovi ceti sociali rappresentati dalla Sinistra, sulla base di continui compromessi di governo.

Se, a misura che la ricchezza della nazione cresceva, si estendeva la cerchia dei privilegiati, non è detto che i nuovi privilegiati godessero sempre di eguali benefici: accanto ai privilegi maggiori, vi erano quelli minori, che si risolvevano in sede locale con i lavori pubblici o le forniture delle amministrazioni comunali e provinciali, con le amministrazioni delle opere pie, o, ancor più semplicemente, con impieghi, prebende, promozioni e onorificenze. Ma anche in questa forma minore, la caccia al favore e al privilegio rimase sempre l’aspetto distintivo della vita politica italiana: anche il ceto medio, di fronte alle scarse possibilità di una normale promozione sociale, come quella che il progresso economico veniva realizzando negli altri paesi, si attaccò disperatamente alla raccomandazione, alla protezione, al favore massonico. Sopravviveva probabilmente in questo costume la vecchia mentalità corporativo-feudale del “privilegio”, della “concessione”, della “patente”: segno anche questo che la borghesia era giunta al potere senza avere raggiunto il necessario grado di sviluppo capitalistico, e senza averne quindi assimilato i valori profondi di libertà.

Questa situazione spiega come si sia venuta consolidando la mentalità della nostra classe capitalistica, ansiosa di assicurarsi dei profitti senza rischi, aliena da ogni preoccupazione di interesse veramente nazionale, pronta sempre ad identificare il “paese” con se stessa e a sacrificare ogni cosa allo sfruttamento delle proprie posizioni di favore, a sacrificare soprattutto lo sviluppo economico nazionale ai propri interessi sezionali e corporativi. E spiega altresì come il ceto medio italiano, quello meridionale principalmente, anziché porsi alla testa delle classi diseredate per condurre una grande battaglia democratica, abbia invece preferito farsi gradualmente assorbire nella cerchia ristretta dei privilegiati e assicurarsi la sua modesta porzione di beneficio, salvo precipitarsi ad ondate successive – di generazione in generazione – all’assalto della cosa pubblica per accrescere la propria porzione.

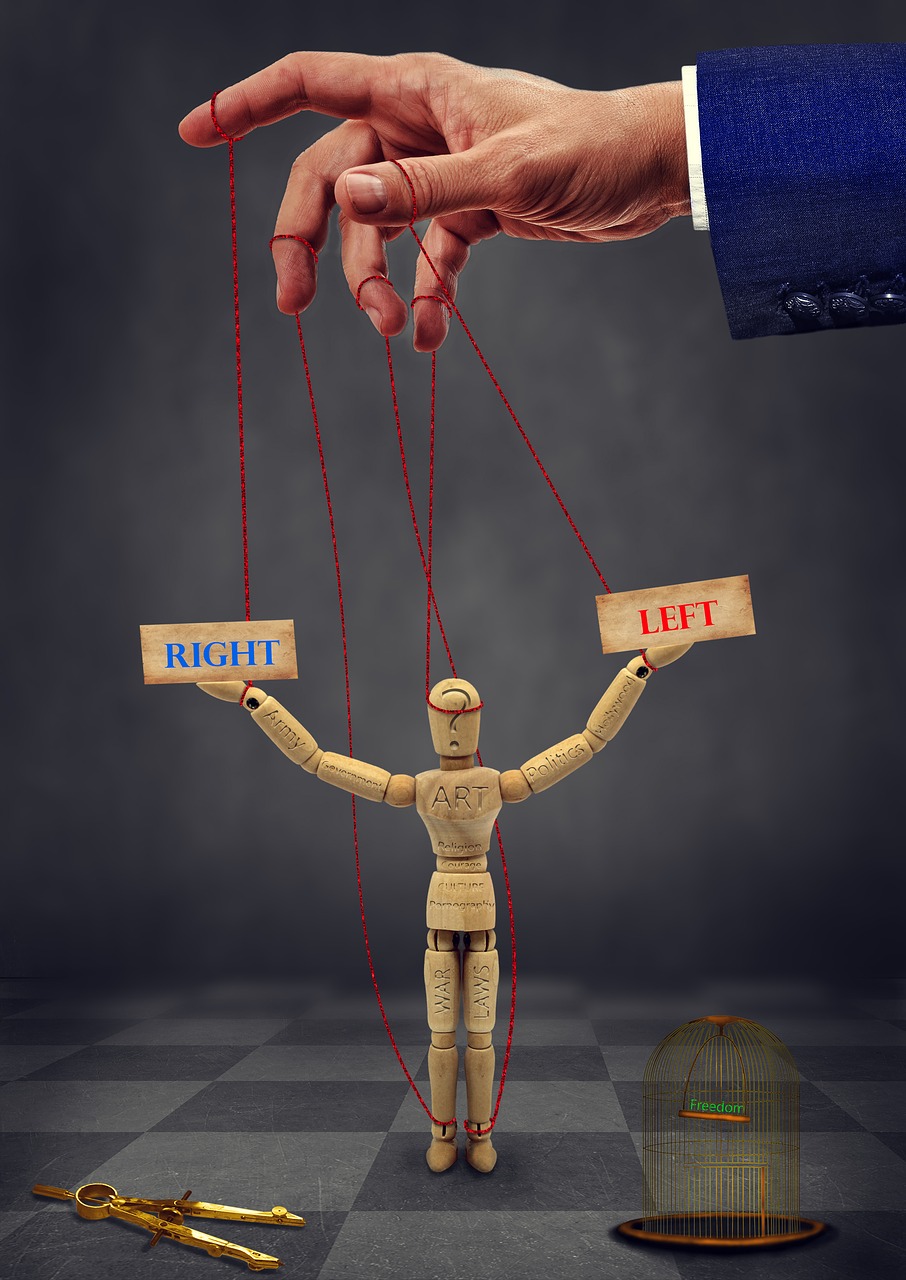

Ma per perpetuare questo sistema bisognava che il consorzio dei privilegiati non perdesse mai il controllo assoluto del potere statale, donde la necessità del partito unico di governo, del partito cioè che non ammette la possibilità di un’alternativa al proprio esclusivo dominio. Tutta la politica del gruppo dirigente è stata sempre indirizzata, via via che nuove forze premevano, ad assorbirle allargando la cerchia dei privilegiati, ma ad impedire sempre che questi nuovi gruppi potessero dar vita ad una opposizione suscettibile di ascendere democraticamente al governo dello stato. E d’altra parte anche i gruppi che emergevano a poco a poco e venivano alla ribalta preferivano sempre trovar posto fra i privilegiati, piuttosto che condurre una lunga e difficile battaglia per mutare profondamente l’ordine delle cose.

Nonostante le dispute accademiche sulla utilità dei due partiti e sul sistema inglese, lo sforzo più valido dei gruppi dominanti fu sempre rivolto alla formazione di un partito unico di governo, che si designava volta a volta come nazionale, o conservatore, o progressista, in ogni caso come un partito medio che doveva contemperare appunto conservazione e progresso, escludendo solo i reazionari (quelli cioè attaccati al vecchio ordine preunitario) e i sovversivi (cioè tutti coloro che aspiravano a un mutamento di sistema). Depretis raggiunse questa combinazione sulla base della ricerca continua di compromessi fra i vari interessi privilegiati, mentre Crispi presentò questa soluzione sotto l’etichetta dello stato forte e dell’interesse collettivo incarnato in un uomo forte.

Ma, nell’un caso come nell’altro, costante fu la preoccupazione di escludere da ogni partecipazione reale al governo della cosa pubblica l’immensa maggioranza della popolazione, le cui condizioni di vita erano incredibilmente basse onde consentire appunto l’esistenza di privilegiati che godevano di una parte notevole dello scarso reddito nazionale. Uno sfruttamento così intenso e una miseria così grande portano necessariamente alla esclusione dal potere, ché altrimenti le classi sfruttate se ne servirebbero appunto per mutare l’ordine delle cose. Ma esclusa dalla partecipazione alla vita pubblica l’immensa maggioranza della popolazione, la base su cui poggiava lo stato era troppo ristretta perché essa potesse ancora dividersi in partiti contrastanti. E tanto più ristretta era a quell’epoca per l’atteggiamento astensionistico dei cattolici.

Non sarà pertanto possibile in Italia quel che è accaduto per esempio in Inghilterra, dove i partiti tradizionali, che rappresentavano interessi contrastanti delle classi dominanti, poterono prendersi il lusso di contendersi i favori delle classi lavoratrici, facendosi l’uno e l’altro promotori di riforme sociali. In Italia, respinta la possibilità di serie riforme sociali e quindi esclusa la possibilità di alleanze con i ceti popolari, nessun gruppo delle classi dominanti fu in grado di affrontare la lotta su due fronti: la borghesia industriale, anche all’apogeo della sua potenza, non si impegnò mai a fondo per una seria riforma agraria, per distruggere i residui feudali nelle campagne, e preferì sempre il compromesso con i proprietari terrieri anche i più retrivi, sulla base della difesa della situazioni esistenti, non solo per il timore di pericoli futuri che avrebbero potuto derivarle dalla formazione di nuovi strati moderni di lavoratori, ma anche per la necessità di assicurare ad un regime ristretto l’appoggio di tutti i ceti possidenti. L’immobilismo sociale italiano ha avuto, in questo compromesso fra i vari gruppi privilegiati, la sua definitiva consacrazione.

Chi conosce superficialmente la storia italiana può ritenere smentita dai fatti questa tendenza al partito unico. Sono noti infatti i contrasti fra la Destra e la Sinistra e la vittoria di quest’ultima nel 1876, e, un quarto di secolo dopo, le nuove battaglie parlamentari che segnarono la fine della reazione umbertina e l’avvento al potere dei gruppi progressivi di Zanardelli e Giolitti. Si trattò però in entrambi i casi di un allargamento della base del “partito di governo”, più che di un vero e proprio mutamento, come il corso degli eventi ha dimostrato.

Per assicurare tutto il potere al partito unico di governo, fosse il partito di Depretis di Crispi o di Giolitti, si dovettero porre in essere degli adeguati strumenti. Uno di essi fu l’accentramento burocratico, con cui si cercò di distruggere ogni forma di vita autonoma locale, di togliere dalle mani della popolazione possibilità di sviluppo democratico e di accesso al governo della cosa pubblica, e di costringere tutti gli interessi locali al compromesso con il potere centrale. È noto che questa condizione di cose, combinata con il collegio uninominale, faceva della maggior parte dei deputati, legati agli interessi locali i quali alla lor volta dipendevano dal potei e centrale, i sostegni necessari del governo. Parallelamente fu perseguita la politicizzazione della burocrazia: i metodi inaugurati da Nicotera, primo ministro degli interni della Sinistra, che, giunto al potere nel 1876, cambiò tutti i prefetti per assicurarsi dei fedeli servitori del suo partito, trovò sempre larga applicazione successiva. Si instillò così nella alta burocrazia il concetto che le sue fortune eran legate agli interessi del partito di governo, che la legalità e l’uguaglianza dei cittadini passavano in seconda linea di fronte agli interessi dei gruppi dominanti, che in altre parole il potere statale non doveva essere strumento di ordinato progresso per la collettività ma era dominio privato dell’oligarchia dominante e doveva essere adoperato per i suoi fini. E quest’oligarchia si venne consolidando sulla base di una sempre più stretta compenetrazione di gruppi economicamente dominanti, di classe politica e di alta burocrazia.

Nei confronti delle masse non privilegiate, cioè della immensa maggioranza del paese esclusa da quest’oligarchia e quindi esclusa da ogni forma di partecipazione al potere, gli strumenti adoperati furono vari e complessi. Basterà qui enumerarne i principali. In primo luogo la ristrettezza del suffragio. Nel 1860 la percentuale degli elettori rispetto agli abitanti era dell’1,92 e in vent’anni saliva al 2,18. Con la riforma elettorale dell’82, dopo sei crisi di governo della sinistra e conseguente allargamento della piattaforma governativa, l’elettorato salì a circa il 75 e poi aumentò leggermente negli anni successivi, ma nel 1894 Crispi, nel quadro della politica autoritaria da lui perseguita, procedette ad una revisione straordinaria delle liste elettorali, che fece scendere la percentuale di nuovo al 6,89. Saran soltanto le elezioni del 1913 che si faranno sulla base di un suffragio maschile quasi universale e quelle del 1919 sulla base del suffragio universale maschile. Ma nonostante questa ristrettissima base, il governo non rinunciò mai ad addomesticare le elezioni con la corruzione, con la frode e con la violenza. Questi metodi elettorali furono introdotti dalla Destra, perfezionati da Depretis, portati da Giolitti a un alto grado di raffinatezza.

Ma il voto non è la sola arma a disposizione delle masse. Perciò, anche prima della concessione del suffragio universale, i gruppi dominanti si preoccuparono soprattutto di impedire la formazione di un grande schieramento unitario delle masse lavoratrici e delle forze progressiste. A tal fine furono usati i metodi della divisione, della corruzione dei capi, della mistificazione ideologica, della ignoranza e della repressione. La divisione risultava dalla condizione stessa del paese, nato dalla fusione non certo organica di stati diversi, aventi dietro di sé una storia, diversa e giunti a un diverso grado di evoluzione economica e sociale. “Se non temessi di destar gelosie, direi anco che in Italia ci sono diverse società, frutto di formazioni storiche quasi indipendenti le une dalle altre, perciò differenti di coltura e di abito morale”, scriveva De Sanctis nel Diritto del 4 febbraio 1878. E quindici anni dopo, presentando al Congresso della Internazionale a Zurigo il proprio rapporto, il Partito dei Lavoratori Italiani nato a Genova l’anno prima, metteva in rilievo appunto come elementi che giustificavano la debolezza del movimento operaio “les conditions économiques encore peu développées de notre pays, surtout l’extrème variété de ces conditions qui fait que d’une région à l’autre il y a presque la différence d’un siècle et que des périodes historiques successives et contradictoires se coudoyent dans la même nation”.

La classe di governo italiana si adoperò per mantenere in vita questa estrema varietà, anzi per accrescerla favorendo lo sviluppo di alcune regioni mentre altre vegetavano in situazioni sociali che risultavano-sempre più arretrate. Come è accaduto in genere ai governi metropolitani in confronto delle loro colonie, il governo di Roma si alleò nelle regioni arretrate con i capi locali per difendere le arcaiche strutture che garantivano ad un tempo i privilegi di questi capi e l’obbedienza delle masse. La sopravvivenza della mafia siciliana, favorita sempre dalle autorità e dal governi, non è che l’esempio più noto di questo indirizzo. Non fu dunque soltanto per assicurarsi un mercato semicoloniale, del resto scarsamente consumatore, che la classe dominante rallentò lo sviluppo del Mezzogiorno e di altre regioni italiane. I vantaggi che essa ne traeva per la sua politica erano enormi.

Si ritardava così infatti la formazione di una coscienza di classe o più semplicemente di una coscienza democratica unitaria di vastissime masse di lavoratori, che avrebbero potuto svilupparsi solo se si fossero allentati o comunque ridotti alla loro sfera particolare i vecchi rapporti precapitalistici e le vecchie forze di coesione (patriarcali, religiose, tradizionali, tribali, ecc.) e di divisione (lotte di villaggi, di gruppi, di famiglie, ecc.), in modo che la sfera dei rapporti di classe e dei rapporti politici apparisse distinta e autonoma. Finché duravano le vecchie condizioni, era più facile far presa sulle masse piccolo-borghesi o contadine con miti e passioni irrazionali (sanfedismo, colonialismo, nazionalismo, ecc.), ed era più facile altresì mantenere il rispetto delle gerarchie in una società semifeudale che si reggeva in gran parte ancora sul rapporto patronato-clientela anziché sulla democrazia. Ma inoltre questa divisione del paese in zone a struttura e quindi a interessi diversi consentiva di giocare sulla diversità degli interessi immediati.; delle varie categorie di lavoratori, contrapponendo p. es. gli interessi degli operai delle industrie protette del Nord agli interessi dei contadini meridionali, ed eccitando le passioni degli uni contro gli altri. Si voleva insomma da un lato unificare e centralizzare il potere e dall’altro impedire viceversa la formazione di un blocco unitario del le classi lavoratrici e delle forze democratiche.

Sulla corruzione – sia in senso letterale che in senso politico – di capi o di gruppi dirigenti del movimento democratico o addirittura di strati di ceto medio che avrebbero utilmente potuto esercitare una funzione di leadership, non è il caso di soffermarsi: è fenomeno ben noto nella storia recente e anche recentissima d’Italia, e non soltanto del Mezzogiorno. Anche l’ignoranza delle masse fu, lungamente ed è ancora in parte un modo di tenerle tranquille, di non farle avvicinare a libri, a giornali che potrebbero essere veicoli di idee non conformiste. È risaputo – e lo ha ricordato ancora recentemente Chabod nel suo volume sulla politica estera – che l’istruzione obbligatoria fu rifiutata dalla Destra e fu votata soltanto, fra gravi contrasti, dopo l’avvento della Sinistra al potere, proprio per il timore apertamente dichiarato che l’istruzione delle plebi fosse un’arma nella lotta contro il predominio degli alti e medi ceti. Ma, anche votata, non fu poi applicata: aver lasciato il carico della scuola elementare ai comuni fu un mezzo perché i comuni più poveri, cioè quelli appunto dove vivevano le masse di contadini più arretrate, non fossero in grado di provvedervi. E tutti sappiamo che ancor oggi l’istruzione obbligatoria è un mito.

Pure la mistificazione ideologica fu uno strumento importante per impedire la formazione di un forte partito di opposizione fondato sulle masse dei lavoratori. Nei paesi capitalistici che ebbero uno sviluppo democratico fu il ceto medio che fornì alle masse i quadri intellettuali per la democratizzazione del paese, che avvantaggiava le masse ma creava altresì delle condizioni di maggior prestigio e di più larga influenza proprio per il ceto medio. Il ceto medio italiano invece, come abbiamo visto nell’articolo precedente, proprio per le condizioni di arretratezza del paese, non fu in grado di assolvere a questa funzione, se non in piccola parte, e oscillò in generale fra forme di ribellismo e l’asservimento ai ceti dominanti. Il ritardo di sviluppo delle città italiane che, specialmente nel Mezzogiorno ma anche nel Nord fino a qualche decennio fa, non erano centri di produzione economica e quindi motori di uno sviluppo progressivo, ma luoghi di consumo di redditi agricoli e mercati commerciali di prodotti agricoli e perciò legate all’economia tradizionale, ha certo avuto la sua parte in questa rinuncia del ceto medio alla sua funzione progressiva.

Nelle campagne poi, almeno in vastissime zone, la direzione ideologica delle masse fu lasciata interamente ai preti e alle organizzazioni cattoliche, che non esercitarono certo una funzione progressiva, volte com’erano a combattere, conforme i dettami del Sillabo, la civiltà borghese nella sua totalità e poi anche lo stato italiano considerato “usurpatore”. Sarà solo sotto la pressione della concorrenza socialista che il movimento cattolico metterà in disparte le ideologie reazionarie e corporative per accettare, almeno in parte, i metodi moderni di lotta.

Ma tutto questo non bastando, il ricorso alla repressione poliziesca e illegale contro i lavoratori fu frequente nella storia del nostro paese. Ogni qual volta appariva impossibile mantenere i lavoratori aggiogati supinamente al carro dell’oligarchia dominante, ogni qual volta si delineava il tentativo di una partecipazione autonoma delle masse alla vita politica del paese e con essa la pretesa di influire sulla situazione in senso contrario agli interessi privilegiati, subito il governo reagiva cercando di gettare questo movimento al margini della vita politica o addirittura nell’illegalità. Fu l’atteggiamento di Depretis nei confronti del Partito Operaio, che pure era un piccolissimo partito a tendenze operaistiche ma che aveva scosso appunto la guida ideologica dei radicali, e fu più tardi l’atteggiamento di Crispi e successori contro il Partito Socialista che, nato a Genova nel 1892, fu sciolto nel 1894 e assoggettato poi a persecuzioni e repressioni fino alla fine del secolo.

In quale misura si può ora considerare che questi limiti dello sviluppo democratico siano stati realmente superati? Se le considerazioni che abbiam svolto sono esatte, è evidente che non è stato superato il limite fondamentale, cioè quello dell’arretratezza economica, dell’insufficienza del reddito a soddisfare le esigenze vitali delle masse lavoratrici. Finché la struttura economica del paese è fragile, finché sussistono due milioni di disoccupati, finché il livello di coscienza delle masse si sviluppa più rapidamente del loro tenore di vita, non è pensabile che i gruppi dirigenti accettino lealmente il metodo democratico, cioè affidino la direzione politica del paese all’alea del gioco delle maggioranze. La persistenza di questo rapporto fra le condizioni economiche e le condizioni politiche è evidente nel nostro paese.

Fu soprattutto la crisi agraria scoppiata nel 1882 che, inasprendo la lotta di classe nelle campagne, portò ai grandi scioperi del 1885 e alle misure repressive e antidemocratiche di Depretis; la crisi dello zolfo e del vino, rompendo il fragile equilibrio dell’economia siciliana, provocò il moto dei Fasci siciliani e la spietata repressione crispina; l’aumento del prezzo del grano diede il via ai moti del ‘98 e agli stati d’assedio.[1] Se Giolitti poté avviare un periodo di sviluppo democratico, fu perché, superata la crisi, diminuita la pressione demografica sulle campagne con l’emigrazione e affluiti capitali dall’estero, in gran parte proprio sotto forma di rimesse di emigranti, l’economia italiana uscì dalla situazione difficile di fine secolo e conobbe il periodo della sua maggiore prosperità. L’aumento del reddito nazionale consentì ai gruppi privilegiati di accrescere la propria porzione di benefici pur migliorando le condizioni di vita dei lavoratori e allentando conseguentemente la pressione su di essi. Tuttavia è caratteristico dello sviluppo politico italiano che l’esperimento giolittiano si sia svolto anch’esso sui binari tradizionali, nel senso cioè di allargare la cerchia dei privilegiati, tentando di legare operai settentrionali e contadini della valle padana agli interessi dei gruppi dominanti ma mantenendo le popolazioni del Mezzogiorno in condizioni immutate di oppressione, e perseguendo per questa via una frattura alla base di un possibile schieramento democratico italiano.

Comunque fosse destinato a svilupparsi questo esperimento, esso fu travolto dalla guerra, che ebbe per effetto da un lato di rafforzare enormemente la pressione dei grandi gruppi economici sul potere statale e dall’altro di imprimere un ritmo molto più celere allo sviluppo di coscienza delle masse, esasperando così la contraddizione insita nella struttura dello stato post-risorgimentale, così come si era venuto formando. Da un lato cioè, per quel caratteristico fenomeno di accavallamento delle situazioni storiche che si verifica nei paesi arretrati e che abbiamo descritto nel primo articolo, l’Italia giunse a un alto grado di concentrazione capitalistica e alle forme degenerative dell’imperialismo e del monopolismo mentre molte tappe della rivoluzione democratico-borghese erano ancora da percorrere. La tendenza dei monopoli ad impadronirsi direttamente del potere statale e ad assoggettarsi l’alta burocrazia per assicurarsi, pure in condizioni di malthusianismo economico, dei profitti crescenti e senza rischi, trovò la strada agevolata proprio dal fatto che in Italia la mentalità-capitalistica vera e propria non aveva mai attecchito, che il sezionalismo e il privilegio erano forme normali della vita economico-politica del paese, che la burocrazia era già al servizio di interessi particolari e infine che non si erano ancora sviluppate nel paese adeguate resistenze fondate su un forte movimento democratico.

Ma poiché d’altro lato proprio la guerra, attraverso l’avvicinamento di masse meridionali e settentrionali fuse nell’unità dell’esercito durante oltre tre anni di guerra, attraverso le promesse dei ceti dirigenti e la propaganda, sia pure interessata, di ideologie democratiche, attraverso infine i mutamenti delle condizioni economiche dovuti soprattutto alla svalutazione che determinarono ampi movimenti sociali nel dopoguerra, favorì il rapido svilupparsi di due grandi movimenti popolari, quello socialista e quello cattolico, che insieme conseguirono la maggioranza dei seggi nelle elezioni del 1919 – le prime svoltesi a suffragio universale -, era inevitabile che il consorzio dei privilegiati, che da decenni si considerava padrone dello stato e non aveva mai ammesso la possibilità che il partito unico di governo si vedesse contestato il suo dominio esclusivo, reagisse vivacemente. L’edificio giolittiano andò subito in pezzi, e bastò la crisi del 1921 – che altri paesi più robusti superarono senza gravi difficoltà – per scuotere l’economia italiana (fallimenti Ansaldo, Ilva, Banca Italiana di Sconto) e indurre i gruppi dominanti a sostituire allo stato giolittiano lo stato fascista.

Certo il fascismo non sarebbe spiegabile senza lo sviluppo del potere monopolistico, ma il suo rapido successo non sarebbe spiegabile se non si tenesse conto che esso, lungi dal rappresentare una parentesi o una deviazione dallo sviluppo generale del paese, era invece nella linea tradizionale della politica delle classi dominanti: lo stato considerato come proprietà di queste classi dominanti e amministrato come un sindacato di privilegiati, attraverso la pratica di un partito unico che getta nella illegalità i partiti e i movimenti politici dei ceti non privilegiati che hanno la pretesa di contrapporre uno schieramento autonomo al partito di governo.

Queste tendenze delle classi dominanti non sono mutate neppure in questo dopoguerra, perché non è mutata la struttura fondamentale dello stato, soggetto più che mai al ricatti e alle pressioni degli interessi sezionali. Lo sviluppo economico è ancora insufficiente e il reddito nazionale ancora troppo basso per consentire ad un tempo tranquilli profitti senza rischi ai gruppi dominanti e condizioni umane di vita alle masse. Perciò i gruppi dominanti considerano più che mai necessario tenere strettamente il potere nelle proprie mani ed escludere qualunque possibilità di alternativa democratica. Tutta la politica di questi anni ha continuato a servirsi degli strumenti tradizionali di dominio che abbiamo descritto, ma soprattutto ha mirato a rompere lo schieramento unitario delle masse, favorendo scissioni politiche e sindacali, tentando di spezzare l’unità di socialisti e comunisti, riprendendo l’esperimento giolittiano nel senso di favorire aristocrazie operaie nel Nord e di sparare sui contadini meridionali. La mistificazione ideologica è stata adoperata su larga scala, non soltanto con l’esperimento socialdemocratico ma soprattutto con il tentativo di far servire l’influenza della Chiesa ai fini di un interclassismo che, nelle intenzioni dei gruppi dirigenti, dovrebbe frenare lo sviluppo di una coscienza autonoma delle masse e bloccare i fermenti democratici della base.

E infine la pretesa al monopolio del potere per il partito che difende gli interessi dei gruppi privilegiati è stata martellata nell’opinione pubblica in tutti questi anni. L’accaparramento dei valori della civiltà occidentale ai fini di questa propaganda da un lato, e dall’altro il ricatto anticomunista hanno alimentato una visione manichea, che mira precisamente a rappresentare lo schieramento dei lavoratori come il male che va respinto lontano da ogni possibilità di partecipazione effettiva all’esercizio del potere e gettato ancora una volta ai margini della vita nazionale, perché non si ha la forza di metterlo nella illegalità. La pretesa di condizionare l’apertura a sinistra alla rottura dello schieramento democratico, cioè in altre parole di assorbire nella maggioranza una parte dell’opposizione per meglio combattere il resto, rientra anche essa nella politica tradizionale dei gruppi dominanti.

Sembra pertanto chiaro da quanto abbiamo detto qui che la strada per edificare in Italia uno stato democratico è ancora aspra e difficile. Di essa si è realizzata fino ad ora solo una condizione preliminare: per la prima volta in Italia si è formato in questo dopoguerra uno schieramento democratico di vaste proporzioni, egualmente presente in tutte le regioni d’Italia, e quindi fondato su quella coscienza unitaria di cui, come s’è visto, la classe dominante ha cercato d’impedire la formazione. Mantenere e allargare questo schieramento ai lavoratori cattolici e i ceti medi, soprattutto agli intellettuali e ai tecnici, è una seconda tappa tuttora in corso per la cui effettuazione il PSI sembra più che mai oggi lo strumento indispensabile.

Ma accanto a queste condizioni, ve ne sono altre non meno necessarie. Si tratta di assicurare rapidamente lo sviluppo economico del paese, di eliminare la disoccupazione, di migliorare le condizioni di vita delle masse, di realizzare anche in questo campo le promesse costituzionali. Abbiamo detto nel primo articolo, con le parole di Laski, che “una democrazia politica ha bisogno per essere solida di un’economia in via di espansione”, e crediamo di aver dimostrato che proprio l’arretratezza economica dell’Italia ha pesato enormemente per ritardarne lo sviluppo democratico.

Infine è necessario assicurare gli strumenti di una vita democratica, attraverso una profonda riforma dell’amministrazione statale, che si è venuta formando da decenni sulla base di una pratica di governo profondamente antidemocratica nello spirito, e attraverso un largo sviluppo delle autonomie locali che favorisca l’espandersi di tante energie per troppo tempo mortificate dal pesante centralismo burocratico.

Ma tutto, ciò non sarebbe possibile se non si elevasse insieme il livello culturale del popolo italiano, condizione indispensabile del suo progredire economico e del suo maturare politico.

È uno sforzo organico che si richiede oggi alle forze democratiche italiane, diretto a combattere insieme gli strumenti tradizionali del prepotere oligarchico nel campo economico, politico e spirituale, e a costruire il nuovo edificio dello stato democratico italiano.

Se il PSI saprà presentarsi all’opinione pubblica, ma soprattutto alle giovani generazioni che si affacciano oggi alla vita pubblica liberi da tutte le polemiche del passato, come il partito capace di dirigere questo sforzo organico di costruzione democratica, esso avrà schiuso un capitolo nuovo nella storia travagliata del popolo italiano.