Il titolo non è originale, ma lo è l’intenzione. Il titolo è la parafrasi di un evento che ha già avuto luogo. Nel 2006 – per la seconda volta in dieci anni – Romano Prodi propone la propria candidatura alla carica di capo del governo, per continuare da presidente del consiglio quell’opera di demolizione dello stato sociale che molti anni prima gli era stata commissionata, e che aveva egregiamente svolto come ministro e funzionario. A tale scopo riunisce una improbabile e vacillante maggioranza di partiti diversissimi tra loro (che avrebbero nuovamente fatto durare il governo giusto un paio di anni…) battezzando il tutto non più come l’Ulivo, ma come l’Unione (che in effetti è nulla più che un’unione elettorale).

È in questa occasione che il nostro, a un anno dall’inizio della campagna elettorale, decide di inaugurare la “fabbrica del programma”. Un vero e proprio mondo alla rovescia, dal momento che le formazioni politiche dovrebbero per logica aggregarsi partendo da idee comuni, e non viceversa: un partito lo fai se condividi un programma, non fondi prima il partito e poi cerchi il programma…

Ma tant’è. D’altronde, basti pensare che oggi al governo siede un partito di maggioranza relativa che è composto da gente che non solo non la pensa nello stesso modo, ma a volte nemmeno si conosce.

Lo scopo di queste poche righe è quello di aprire una riflessione e un dibattito proprio sulla forma organizzativa, che non bisogna confondere con il programma, che vive di un dibattito e di logiche proprie.

La forma è altrettanto importante del contenuto, e forse oggi lo è ancora di più, dal momento che con il vecchio sistema è caduto anche il sistema dei partiti, senza che sia però venuta meno la necessità di una organizzazione strutturata (che la si voglia chiamare partito oppure no). In questo senso qualsiasi progetto politico in gestazione dovrebbe mettere all’ordine del giorno, ancora prima della “fase costituente” vera e propria, un serio dibattito sulle forme organizzative, e tarare le proprie ambizioni tattiche e strategiche sulle forme scelte.

Il fatto che un dibattito simile sia necessario è ormai riconosciuto da più parti. Come sottolineato da Paolo Gerbaudo in un recente articolo scritto per la rivista americana Jacobin, sono i fatti stessi a smentire chi dava per scontata la morte della forma partito, magari accompagnata dalla “fine della storia” in salsa neo-liberale. Che piaccia o meno, i protagonisti della politica continuano a essere i partiti (e il fatto che alcuni di essi preferiscano definirsi “movimenti” è interessante, ma non decisivo).

Incominciamo con il chiarire come non ci sia una sola formula corretta, che permetta di scartare tutte le alternative.

Le variabili da combinare e di cui tener conto sono infatti l’esperienza (di chi le realtà di partito o di movimento, piccolo o grande, le ha vissute), la preparazione (di chi le realtà di partito o di movimento, piccolo o grande, le ha studiate) e l’attenzione alle dinamiche del presente (che è il fattore determinante per comprendere cosa oggi funzioni e cosa no, che cosa possa funzionare a un determinato stadio e cosa a un altro).

Se la confusione all’inizio del dibattito sarà molta, come è normale che sia, il risultato finale dovrà però essere limpido, perché lo scopo sarà precisamente sgombrare il campo da modelli e meccanismi che possano nuocere al progresso e alla solidità del progetto.

Il fatto che oggi non ci siano quasi più partiti politici di stampo “classico” non vuole necessariamente dire che il partito, ossia l’organizzazione strutturata con un minimo di rigidità, non sia più performante. Non a caso allo stato attuale delle cose hanno (bene o male) retto alla botta dell’ultimo decennio solo la Lega Nord (l’ultimo partito della Prima Repubblica, nato nel 1987) e il PD, recente di formazione, ma erede di vecchie strutture e logiche partitiche.

Al contempo occorre fare i conti con tre diversi modelli (Craxi, Berlusconi e Putin) vincenti e relativamente recenti, che del partito hanno volentieri fatto a meno, non limitandosi a ridurre i partiti a strutture flessibili, ma considerandoli una vera e propria zavorra di cui liberarsi. Si tratta certamente di tre “uomini forti”, ma bollarli come bonapartisti senza analizzare le loro prassi politiche sarebbe un errore, dal momento che (a loro modo) sono risultate vincenti.

Un punto di partenza per la trattazione dei modelli organizzativi potrebbe essere il partito gramscianamente inteso, con un impianto forte e strutturato. È una proposta di quasi cento anni, ma in questi cento anni ha dato i suoi frutti.

I tre esempi italiani di questo genere di organizzazione sono stati il Partito fascista, il Partito comunista del dopoguerra e la Democrazia cristiana. Sebbene questo accostamento possa risultare istintivamente indigesto, la forzatura è necessaria ed è dettata dal fatto che prima degli anni trenta i partiti in Italia erano quasi esclusivamente circoli di simpatizzanti che preparavano liste di notabili da candidare, e facevano a botte (anche in modo sanguinoso) nelle campagne elettorali.

Il modello organizzativo delle tre mastodontiche strutture citate è quello della filosofia della prassi, interpretando il termine prassi non come un sinonimo di azione e/o lavoro, ma come praxis (neo)idealistica, intesa come procedura antropologico-politica (nota tanto a Gramsci quanto a Gentile) di elaborazione e produzione di una soggettività collettiva.

È precisamente quest’ultimo a fornire un apporto decisivo nell’organizzare in modo capillare il partito fascista, il cui massimo studioso in quegli anni fu proprio Palmiro Togliatti che – toccata con mano la fragilità del PCdI nato nel 1921 – dall’esilio in Unione Sovietica ebbe il tempo necessario a riorganizzare le forze per non sbagliare il tiro nel dopoguerra.

E il tiro non lo sbaglierà, a tal punto che la solidità del nuovo PCI costringerà gli altri partiti ad adeguarsi e a dotarsi di strutture solide (ed estremamente costose), a cominciare dalla DC, nella quale viene commissionata a Fanfani (esponente formatosi nel partito fascista) l’organizzazione di una delicata marcatura a uomo delle case del popolo, a cui si decide di affiancare capillarmente le inedite sezioni democristiane.

Lo scheletro di queste tre formazioni viene in parte ripreso dagli altri partiti della Prima Repubblica, dei quali però solamente PSI e MSI si doteranno di sezioni e sedi, senza tuttavia riuscire a raggiungere una capillarità di strutture e soprattutto di sovrastrutture (è bene tener presente che il “partito mastodonte” della prima repubblica si regge anche grazie alle sovrastrutture collegate, dalle cooperative di lavoro, ai giornali, alle associazioni sindacali, fino ai circoli ricreativi e ai centri studi).

Un altro interessante caso di studio sono i movimenti extraparlamentari: in certi casi il clima di spontaneismo ha influenzato in modo negativo l’organizzazione, in altri, invece, proprio il fatto che alcuni fondatori arrivassero dai grandi partiti ha comportato che sapessero come impostare le strutture, anche facendo fronte alla penuria di mezzi.

Al di là del contenuto ideologico, i tre esempi da considerare sono Servire il popolo, anomalo caso di movimento extraparlamentare degli anni settanta (costruito sulla base del modello PCI degli anni cinquanta, con tanto di mini sovrastrutture embrionali e di cassiere idrovora), Lotta continua e Ordine Nuovo, altri due gruppi specializzati nell’approvvigionamento dei fondi, ben organizzato come movimento il primo, e ben organizzato nelle tappe per arrivare a movimento il secondo (centro studi – formazione quadri – movimento politico).

Insomma, anche guardando al passato e non al presente le vie da studiare sono molteplici.

Gli ultimi anni hanno visto numerosi tentativi di dare vita a un soggetto politico rappresentativo di chi vorrebbe declinare “a sinistra”, o se preferiamo in senso socialista, i temi della sovranità nazionale e del cosiddetto “populismo”, che altro non è che una domanda collettiva di protezione dagli effetti nefasti della globalizzazione.

Quasi tutti questi tentativi si sono arenati in breve tempo.

Oppure hanno creato una nuova, piccola (pur dignitosissima e benemerita, sia ben chiaro) nicchia ideologica in un universo come quello degli interessati alla politica, che oggi è a sua volta un “micro-habitat” che coinvolge una minoranza sparuta di persone.

Le ragioni sono molte.

Tutte queste esperienze hanno focalizzato una grande attenzione sull’elaborazione programmatica (riecco la “fabbrica del programma”) e su analisi teoriche spesso brillanti, che però sono rimaste confinate nella nicchia di cui sopra.

Il lavoro organizzativo, ivi compreso il dibattito sulle forme di organizzazione, è stato generalmente trascurato, anche perché – oltre a essere meno gratificante e a dare poca visibilità a chi lo porta avanti – rappresenta un “mestiere” (diremmo quasi un “artigianato”) difficile e ormai in gran parte dimenticato. In questo senso fa riflettere il fatto che anche Tremonti e Fini abbiano tentato di costruire dei partiti e non ci siano riusciti, pur disponendo di risorse senza dubbio notevoli.

D’altro canto non dobbiamo nasconderci che viviamo un periodo difficile, un’epoca che segue la sconfitta di tutti gli esperimenti novecenteschi che hanno tentato in qualche modo di porre un limite al dispiegarsi incontrollato della logica del capitale, e in qualche caso anche di portare al potere le classi dominate. Al proposito Gerbaudo non sbaglia a ricordare che la forma-partito è stata a lungo una “arma dei deboli”, che rispetto alle classi dominanti dispongono di meno luoghi fisici e istituzionali per incontrarsi e coalizzarsi.

Chi parla dell’attuale congiuntura come di una finestra favorevole per la coltivazione e l’organizzazione del dissenso secondo noi scambia un (innegabile) sentimento generale di rabbia e di sfiducia per la disponibilità a mobilitarsi in nome di una qualche causa articolata. Gli scontenti abbondano oggi più che mai, e li si possono trovare con facilità in qualsiasi ufficio, fabbrica o bar. Ma una cosa è lo scontento che, nel migliore dei casi, è riuscito a raggiungere un buon grado di consapevolezza e perfino di formazione ideologica autodidatta, altra cosa è il militante in potenza, disposto a sacrificarsi e a lottare. Si tratta quindi di un dissenso passivo, che si esprime elettoralmente, con l’astensione o il voto ai partiti “populisti” già esistenti.

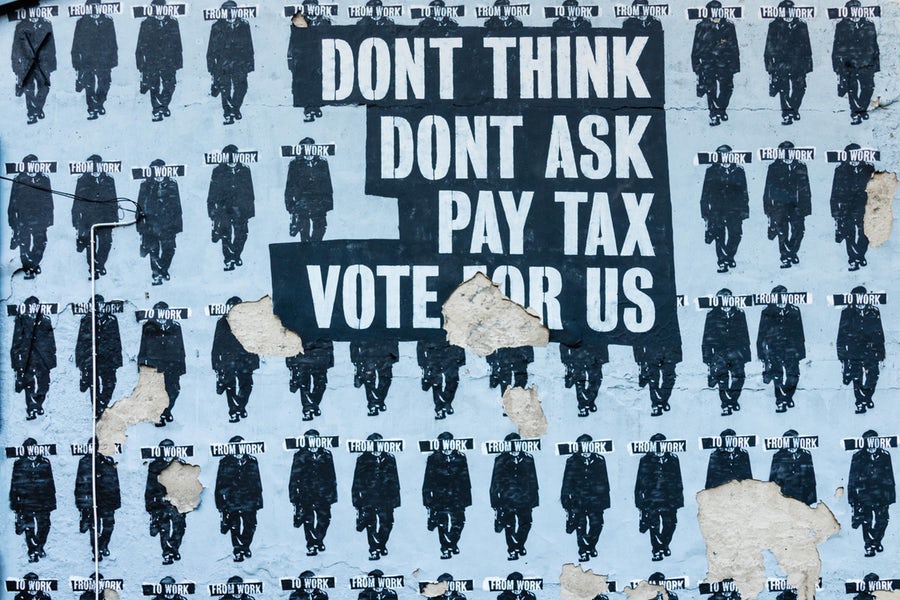

Lo spirito del tempo è fatto di apatia e di analfabetismo politico di massa, per cui sarebbe – ad esempio – ridicolo parlare ai propri amici e colleghi di “socialismo”, perché sarebbero costretti a consultare un dizionario, o ancor peggio lo ricondurrebbero all’esperienza di Craxi e dei suoi quaranta ladroni.

Al proposito però qualsiasi atteggiamento moralistico sarebbe fuori luogo: non è la vigliaccheria la causa principale di questa apatia cronicizzata.

Anche in questo caso è utile guardare al passato per schiarirsi lo sguardo. Chi scrive ha avuto la fortuna di dialogare con diversi protagonisti delle lotte di fabbrica degli anni sessanta-settanta, per intenderci gente licenziata sei o sette volte di seguito per ragioni politiche o sindacali; certamente stiamo parlando di generazioni dotate di tutt’altre doti di resistenza fisica, psicologica ed etica. Ciò non toglie che chi è stato licenziato sei volte per avere scioperato evidentemente è stato assunto altrettante volte senza grossi problemi.

Oggi, dopo anni di crociate anti-sindacali, di smantellamento dei diritti sociali e di disoccupazione di massa, “solo i pazzi scioperano” (per citare uno dei veterani di cui sopra). Lo sbilanciamento dei rapporti di forza tra dominati e dominati mina alla base qualsiasi antagonismo serio. Se si prende atto di ciò, non bisogna escludere la possibilità che l’epoca della “seconda Restaurazione” (Badiou) duri decenni, e non resti che coltivare dignitose nicchie di dissenso e affinare gli strumenti di analisi e di lotta per chi verrà dopo.

Chi non si vuole rassegnare del tutto potrebbe partire dalle esigenze materiali del “popolo”, in altre parole dalla vituperata ma spesso lucida “pancia”, ancor prima che dal “cervello”. Non si tratta di anti-intellettualismo: è solo una delle possibili conclusioni di una analisi spietata del presente.